「三権分立」という言葉を聞いたことはありますか?

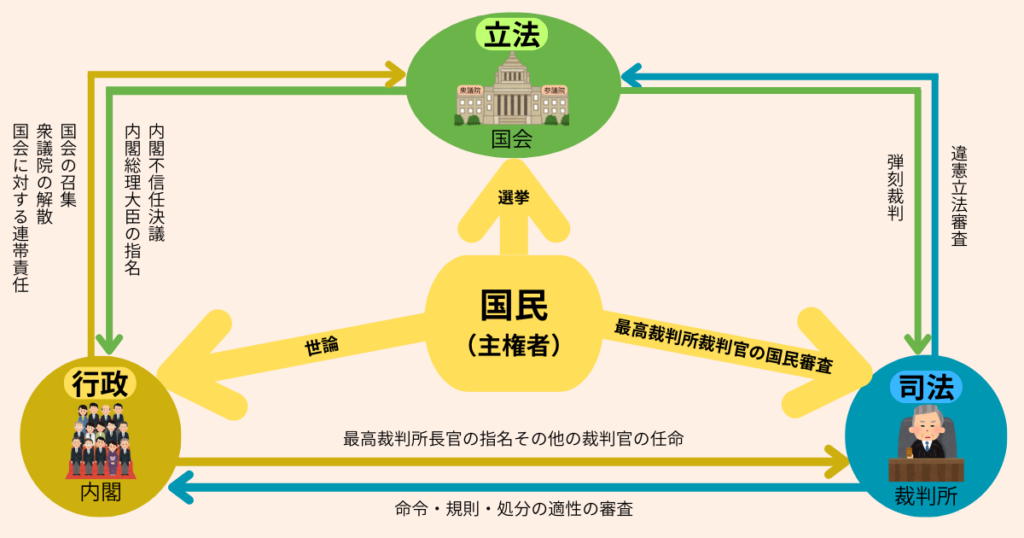

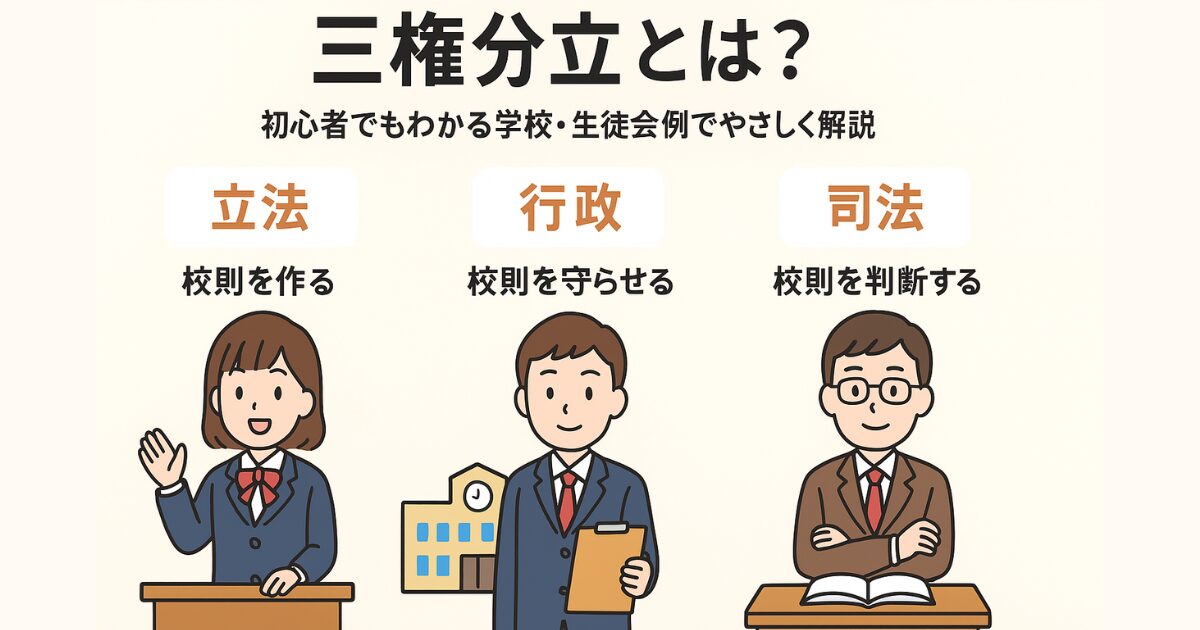

政治の仕組みは少し難しそうに聞こえますが、実はとてもシンプルです。三権分立とは、国の権力を「立法(法律を作る)」「行政(法律を実行する)」「司法(法律を守るかどうか判断する)」の三つに分け、それぞれが互いをチェックし合う仕組みのこと。

これにより、誰か一人や一つの組織が力を独り占めすることを防ぎ、私たちの生活や権利が守られるようになっています。

このブログでは、三権分立の役割や関係を、初心者でも理解できるようにやさしく解説していきます。

よくある質問

- Q三権分立は日本のどの法律に書かれていますか?

- A

三権分立の仕組みは、日本国憲法に定められています。立法は憲法第41条、行政は第65条、司法は第76条に規定されています。

- Q三権分立がうまく働かないとどうなりますか?

- A

権力が一つに集中してしまい、独裁や不正が起こりやすくなります。国民の権利や自由が制限される危険性があるため、三権分立は民主主義を守る重要な仕組みです。

- Q三権分立を学校に例えるとどうなりますか?

- A

生徒会がルールを作るのが「立法」、先生や係がルールを実行するのが「行政」、校長や先生会議がルール違反を判断するのが「司法」にあたります。

日本の三権分立(2025年)統計データ表

出典リンク:「議院内閣制の理念と実態」– 経済産業研究所RIETI(2023年) 「衆議院の解散に関する資料」– 衆議院公式(PDF) 「司法権の独立に関する宣言」– 日本弁護士連合会(2024年)

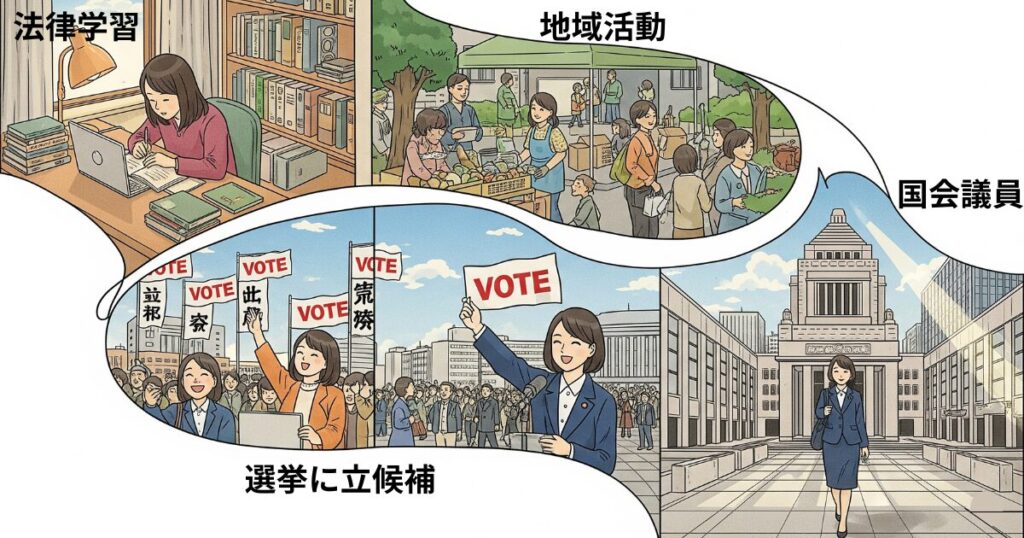

1. 立法権の道のり

- 勉強して政治や法律を学ぶ

- 地域活動やボランティアで経験

- 政党や地域で推薦を受ける

- 選挙に立候補 → 当選 → 国会議員

📚 勉強 → 🤝 地域活動 → 🗳️ 選挙 → 🏛️ 国会

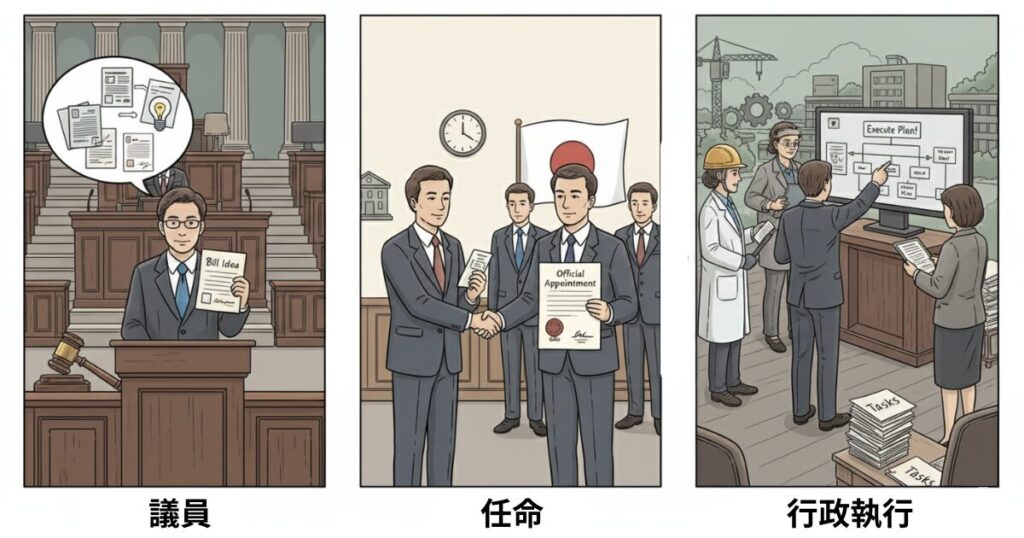

2. 行政権の道のり

- まず立法権者(国会議員)になる

- 所属政党で信頼を得る

- 首相・大臣に任命される

- 法律に沿って政策・行政を実行

👔 議員 → 🌟 任命 → 🏢 行政執行

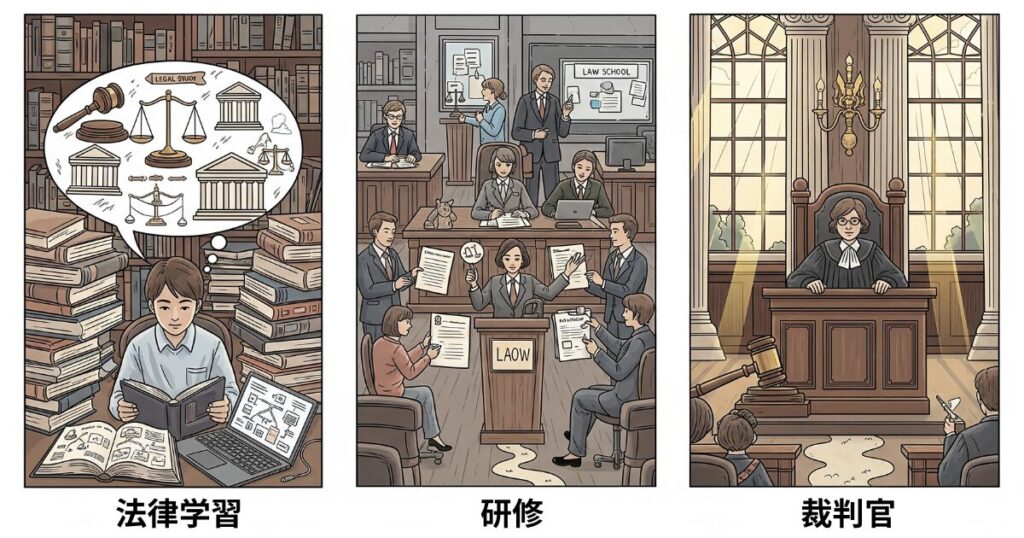

3. 司法権の道のり

- 法律を学ぶ(法科大学院・司法試験)

- 裁判所で研修(裁判官補)

- 裁判官として任命

- 公平に判断・裁く

📖 法律学習 → 🧑⚖️ 研修 → ⚖️ 裁判官

4. 学校での三権イメージ

| 権力 | 学校での役割 | なる方法 |

|---|---|---|

| 立法 | 生徒会がルールを決める | 生徒会に立候補して当選 |

| 行政 | 先生や係がルールを実行 | 先生や係として活動 |

| 司法 | 先生がルール違反を判断 | 先生として任命 |

三権分立を学校に例えると、こんなふうに考えられます。

- 立法(法律を作る) → 生徒会や先生たち

校則や行事ルールを決めるのが立法です。生徒会が「文化祭のルールをどうするか」を決めるのも、法律を作る国会の役割に似ています。 - 行政(法律を実行する) → 校則を守らせる先生やスタッフ

決まったルールを実際に運用するのが行政です。「遅刻した生徒に注意する」「図書館の利用を管理する」など、ルールを守らせる役割です。 - 司法(法律を判断する) → 先生会議や校長による判断

もし「このルールは守るべき?」と迷ったときに判断するのが司法です。「あの生徒の行動は校則違反か?」を決めるのが裁判のようなものです。

こうして学校のルールも、立てる人・実行する人・判断する人が分かれていることで、公平に守られるようになっています。

5. 覚え方のコツ

- 作る → 実行 → 見張る

- 立法 → 行政 → 司法

- 権力は互いにチェックする

- 国民が投票や監視で最後のピラミッドの底辺にいる

関連記事

日本で本当に一番偉い人は誰?👉 幼稚園児でも分かる日本の一番偉い人と政治の仕組み

総理大臣はどうやって決まる?👉 総理大臣はどうやって決まる?選ばれる仕組みを図解で解説【歴代一覧つき】

コメント