【この記事の要点】

- 避難場所と経路を事前に確認する

- 非常持出し袋は必須アイテムを揃える

- 家族との連絡手段を複数確保する

👉 この3つが災害時の“最初の行動”です。

災害はいつ起きるか予測できません。地震、津波、台風、洪水など、私たちの生活圏で起こり得るリスクは多岐にわたります。しかし普段は意識しづらく、「自分には関係ない」と考えてしまいがちです。そのため、いざ災害が迫ったときに判断を誤り、パニックになることがあります。実際には、災害時の初動が安全や生死を左右します。避難場所や避難経路の確認、非常持ち出し袋の準備、家族や地域との連絡手段の確認など、日常生活の中で無理なく備えておくことが重要です。本記事では、誰でもできる災害対策や過去の事例、地域ごとのリスク情報をまとめ、いざという時に冷静に行動できる力を身につける手助けをします。

よくある質問(FAQ)

- Q1災害時にまず最初にすべきことは?

- A1

👉 自分と家族の安全を確保し、揺れや火災など二次被害から身を守ることが最優先です。

- Q2避難場所はどうやって確認できますか?

- A2

👉 自治体の防災マップや公式サイトで公開されています。事前に最寄りの避難所を確認しておくことが重要です。

- Q3災害に備えて最低限必要な備蓄品は何ですか?

- A3

👉 飲料水・食料(3日分)・懐中電灯・モバイルバッテリー・救急セット・常備薬などが必須です。

- Q4家族と連絡が取れないときはどうすればいいですか?

- A4

👉 災害用伝言ダイヤル(171)や各携帯会社の災害用伝言板を利用できます。安否確認のためSNSも有効です。

- Q5自宅に留まるべきか避難すべきかはどう判断しますか?

- A5

👉 自宅が安全なら在宅避難が推奨されますが、自治体から避難指示が出た場合は速やかに避難所へ移動してください。

災害リスク・対策関連統計(日本全国・都道府県別)

| 項目 | データ・数値 | 備考/説明 |

|---|---|---|

| 世界のマグニチュード6以上地震での日本の割合 | 18.5% | 世界の地震発生件数のうち |

| 世界の災害被害金額での日本の割合 | 17.5% | 世界全体の災害被害金額のうち |

| 世界の活火山での日本の割合 | 7.1% | 世界の活火山数のうち |

| 災害で死亡・行方不明となる人の世界のうち日本の割合 | 1.5% | 被害者全体のうち |

| 近年最大の災害死者数(2011年 東日本大震災) | 約20,000人 | 死者・行方不明合計 |

| 災害対策非常持出袋の全国平均所持率 | 約50% | 2024年調査 |

| 非常持出袋所持率が高い都道府県ランキング | 静岡県 35.8%、東京都 35.6%、神奈川県 35.5% | https://weathernews.jp/news/202408/300265/ 参照 |

| 地震発生件数最多都道府県(10年間) | 福島県 7,457回 | 気象庁震度データベース |

| 地震発生件数最少都道府県(10年間) | 富山県 160回 | 気象庁震度データベース |

| 非常持出袋を用意した理由(複数回答) | 地震 99.3%、台風・豪雨 29.6% | 備えの主な理由 |

出典:国土技術研究センター:自然災害の多い国日本 ウェザーニュース:非常持出袋の所持率は約5割 Econte:非常用持ち出し袋の防災意識調査 トキワシステム:都道府県別地震発生ランキング 国土技術研究センター:地震・災害統計

災害対策記事一覧

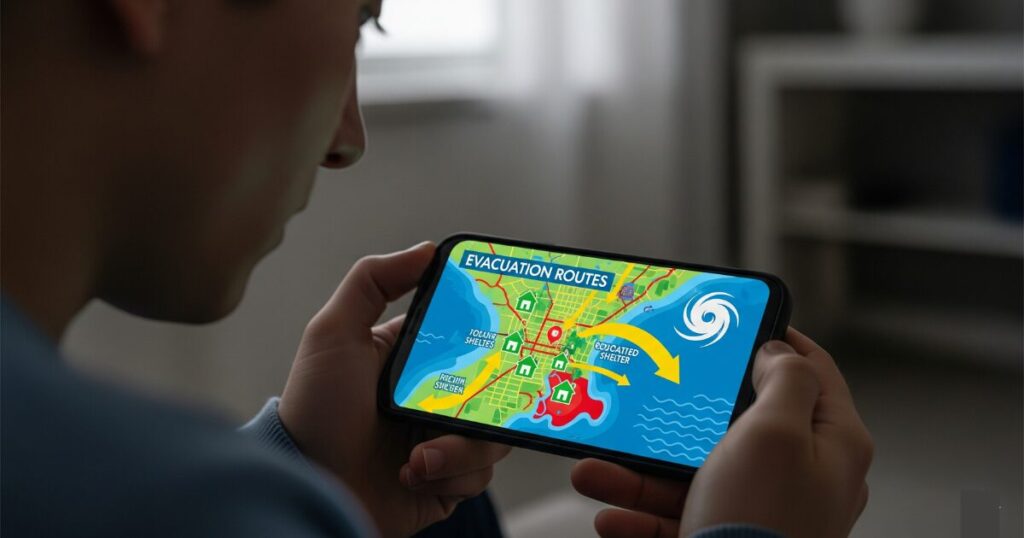

避難場所の確認

自分の地域の避難場所や避難経路を確認しましょう。自治体のハザードマップや公式サイトで最新情報をチェックしてください。

💡 災害時は「最初の3分」が勝負。慌てず、まずは自分の安全を確保してから行動しよう。

非常持ち出し袋

災害時にすぐ持ち出せる非常持ち出し袋を準備しておきましょう。食品・水・医療品・充電器・重要書類などが必要です。

📌 非常持ち出し袋は季節ごとに中身を見直そう。水や食料だけでなく、体温調整用品や薬も忘れずに。

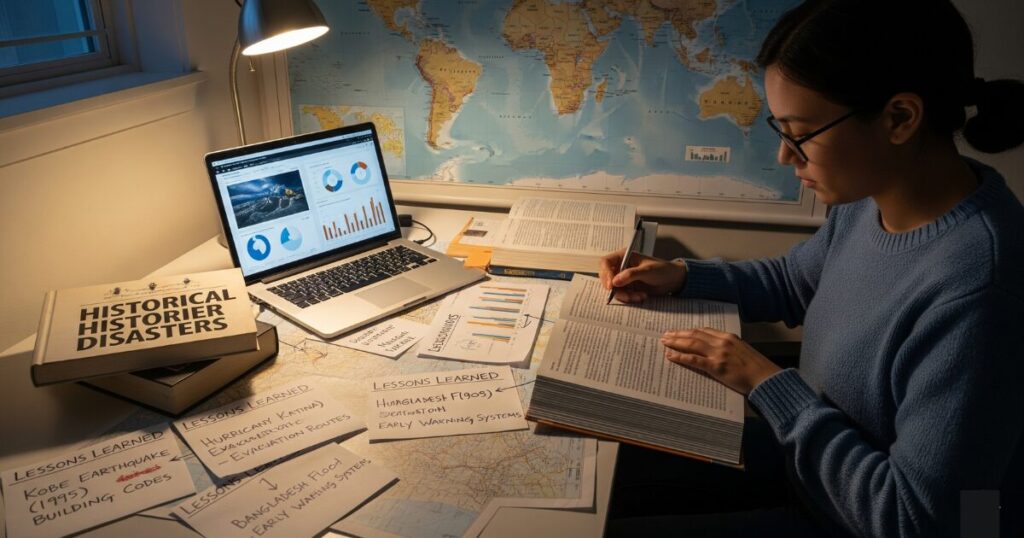

過去の災害事例

過去に起きた震災や洪水、台風などから学ぶことが大切です。事例ごとの対応や教訓を整理しましょう。

⚠️ 過去の災害を学ぶときは「自分の地域で同じことが起きたら?」を被害を最小限に抑える行動を事前に考えておく。

地域別災害情報

自分の住んでいる地域の災害リスクや避難場所を把握しましょう。都道府県ごとの情報も参考にしてください。

🗺️ 避難経路は複数パターンを事前に確認。自宅から職場、学校、最寄り駅までのルートも把握しておこう。

災害時の連絡方法

家族や友人など緊急時の連絡手段を決めておく。LINE、メール、電話などを事前に共有しておくことが大切です。

📱 緊急連絡手段は複数用意。電話が通じなくても、SNSやメッセージアプリで連絡できるように家族とを決める。

防災訓練の活用法

地域の防災訓練や講習会に参加することで、実践的な備えができます。家族で定期的に訓練することもおすすめです。

🏡 家族全員で防災訓練を実施。避難経路や持ち出し品の確認を体験すると、いざという時に落ち着いて行動できる。

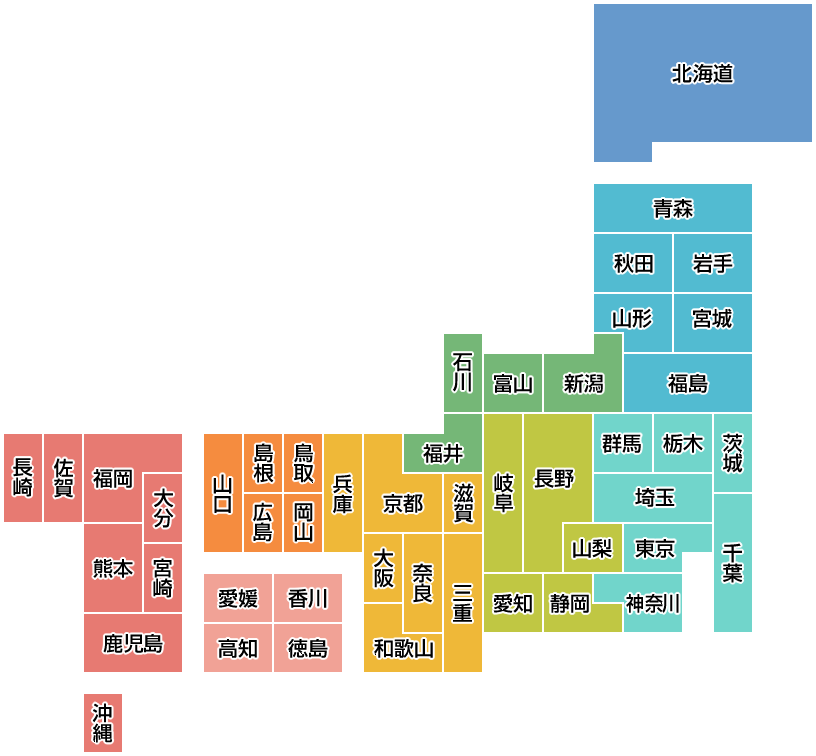

日本地図から探す|47都道府県の防災ポータルサイト

以下の日本地図はクリック(PC)またはタップ(スマートフォン)できるリンクマップになっています。

お住まいの都道府県を選ぶと、各自治体が提供する公式の防災ポータルサイトへ移動します。

災害時の最新情報や避難所の案内、ハザードマップなどを確認する際にご活用ください。

まとめ

災害は誰にでも起こり得るものであり、事前の備えが命を守ります。本記事で紹介した避難場所の確認、非常持ち出し袋の準備、家族や地域との連絡手段の確認など、日常生活の中で無理なくできる対策を少しずつ実行することが大切です。

過去の災害事例から学ぶことで、具体的な危険や対応方法をイメージでき、実際に災害が起きた際にも冷静に行動できます。大切なのは「備えた知識を家族や周囲と共有すること」です。

今日から少しずつ準備を進めることで、いざという時にあなた自身と大切な人を守る力になります。災害に備えることは決して難しいことではありません。まずは小さな一歩から始めましょう。

よくある質問(FAQ)

- Q1災害時にまず最初にすべきことは?

- A1

👉 自分と家族の安全を確保し、揺れや火災など二次被害から身を守ることが最優先です。

- Q2避難場所はどうやって確認できますか?

- A2

👉 自治体の防災マップや公式サイトで公開されています。事前に最寄りの避難所を確認しておくことが重要です。

- Q3災害に備えて最低限必要な備蓄品は何ですか?

- A3

👉 飲料水・食料(3日分)・懐中電灯・モバイルバッテリー・救急セット・常備薬などが必須です。

- Q4家族と連絡が取れないときはどうすればいいですか?

- A4

👉 災害用伝言ダイヤル(171)や各携帯会社の災害用伝言板を利用できます。安否確認のためSNSも有効です。

- Q5自宅に留まるべきか避難すべきかはどう判断しますか?

- A5

👉 自宅が安全なら在宅避難が推奨されますが、自治体から避難指示が出た場合は速やかに避難所へ移動してください。