日本で本当に一番偉い人は誰?

テレビでよく出てくる「総理大臣」は、国のトップに見えますよね。

会社でいうと社長、学校でいうと校長先生のような存在です。

でも、総理大臣だけで国を動かしているわけではありません。

| 項目 | 統計データ | 年度 |

|---|---|---|

| 衆議院議員総選挙 投票率 | 55.93% | 2021年 |

| 参議院議員通常選挙 投票率 | 52.05% | 2022年 |

| 18~29歳の投票率(参院選) | 34.49% | 2022年 |

| 60代の投票率(参院選) | 68.15% | 2022年 |

| 日本の有権者(選挙人名簿登録者数) | 約1億500万人 | 2022年 |

| 18歳選挙権施行 | 2016年より有効(選挙権年齢18歳以上へ引き下げ) | 2016年 |

出典:総務省 選挙制度・投票率データ(総務省公式サイト) 参議院選挙管理委員会 資料(参議院公式サイト)

総理大臣ってどんな人?

日本の国のお仕事をまとめる、とても大切な役割をしている人です。でも、一人では何もできません。たくさんの人と協力して、みんなが安心して暮らせるように頑張っています。

総理大臣はどうやって決まる?👉 総理大臣はどうやって決まる?選ばれる仕組みを図解で解説【歴代一覧つき】

政治の基本:三つの大切な役割

日本の政治は「三権分立」というシステムで、ルールを作る人(立法)・ルールを実行する人(行政)・ルールを守らせる人(司法) の三つの力でバランスを取っています。

ルールを作る人(立法)

国会議員の皆さんが、みんなが守るべきルールや法律を作ります。幼稚園で先生たちがお約束を決めるのと同じですね。

ルールを実行する人(行政)

総理大臣と内閣の皆さんが、決まったルールを実際に使って国を動かします。園長先生が園のお約束を守らせるのと似ています。

ルールを守らせる人(司法)

裁判所の人たちが、ルールが正しく守られているかをチェックします。悪いことをした人がいたら、きちんと注意をします。

「三権分立」?👉 三権分立とは?初心者でもわかる学校・生徒会例でやさしく解説

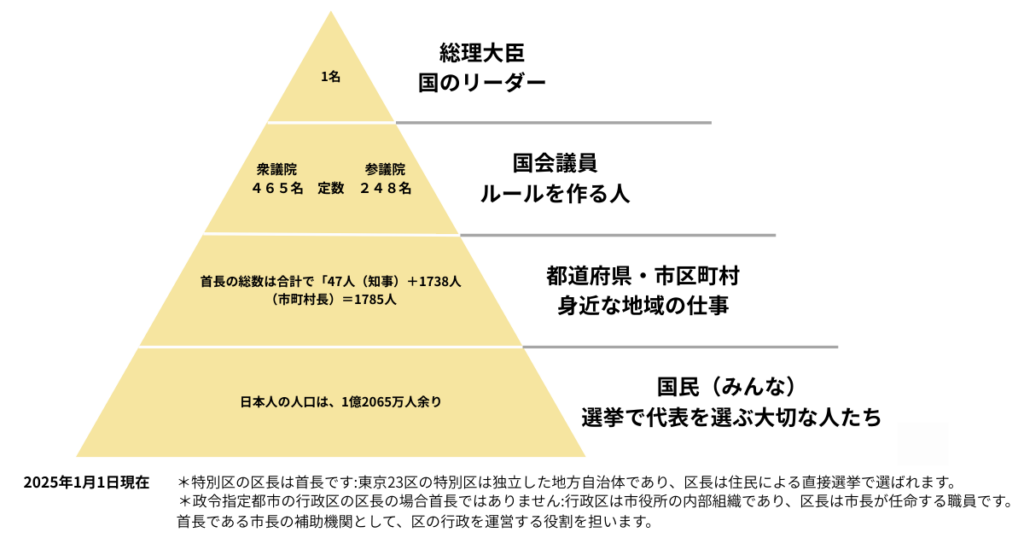

政治のピラミッド:みんなで支え合う仕組み

📌 国の仕組みは、ピラミッドのように下から上まで、みんなで支え合っています。総理大臣も国会議員に支えられ、国民がすべてを支える土台になっていることがわかります。つまり、国民一人ひとりが本当の権力を持っている のです。

全国〜地域までの政治ピラミッド

[国民] ← 土台(選挙で国会議員・地方自治体首長を選ぶ)

↓

[国会議員] ← ルールを作る人(立法)

↓

[内閣総理大臣] ← 国のリーダー(行政トップ)

↓

[各省庁] ← 仕事ごとの担当(教育、医療、道路…)

↓

[地方自治体] ← 行政の地域担当

↓

都知事(東京都) ← 特別区+市町村をまとめる最上位

北海道知事 ← 広大な道をまとめるトップ

府知事(大阪府・京都府) ← 政令指定都市を統括

県知事(その他) ← 都道府県をまとめるトップ

市長 ← 市単位のトップ

区長 ← 区単位のトップ(政令指定都市など)

町長・村長 ← 町村単位のトップ

↓

[私たちの生活] ← 教育・医療・道路・福祉・税金

このピラミッドを見ると、総理大臣も国会議員に支えられ、国民がすべてを支える土台になっていることがわかります。

年齢別「権力者」と組織ピラミッド(三権分立込み)

幼稚園児

幼稚園児の世界:園長先生と「みんなのお約束」

幼稚園では園長先生が一番責任を負う立場の人です。園全体の安全と教育方針を決め、みんなが楽しく過ごせるようにリードします。担任の先生たちは、園長先生の方針に基づいて、日々の生活の中で子供たちを導きます。

園長先生 ← 行政トップ(ルールを実行する)

↓

副園長・担任の先生 ← 行政補佐

↓

保育士・補助スタッフ ← 行政の下部組織

↓

園児 ← 国民(土台)

↓

園のルール決め(立法) ← 先生や園長が話し合い作る

↓

ルールが守られているかチェック(司法) ← 先生や補助スタッフ

- ルール作り(立法):園長先生と全教職員が、子供たちの成長と安全のために「おもちゃは使ったら片付ける」「ご飯の前には手を洗う」といった具体的なお約束を話し合って決めます。

- ルール実行(行政):園長先生が全体を指揮し、担任の先生が毎日の活動の中でこれらのルールを具体的に実行し、子供たちに守るように働きかけます。

- ルールチェック(司法):先生たちが常に子供たちの様子を見守り、お約束が守られているかを確認します。もし守れていない子がいたら、優しく指導し、みんなが気持ちよく過ごせるようにサポートします。

小学生

小学生の世界:校長先生と「自治の精神」

小学校では校長先生が一番責任を負う立場にいますが、生徒の意見も積極的に取り入れられます。特に、児童会活動や学級会を通じて、子供たち自身が学校やクラスのルール作りに参加する機会が与えられます。

校長先生 ← 行政トップ

↓

教頭先生 ← 行政補佐

↓

担任の先生 ← 実務運営(各クラス)

↓

生徒 ← 国民(土台)

↓

学級会・生徒会(立法) ← ルールやイベントを決める

↓

生活指導・風紀委員(司法) ← ルールチェック

- ルール作り(立法):児童会が学校全体の行事運営や安全に関する提案をしたり、学級会でクラスの係活動やイベントのルールを話し合って決定します。先生は良きアドバイザーとして参加します。

- ルール実行(行政):校長先生が学校の教育方針を指揮し、担任の先生がクラスの運営を行います。「給食当番」や「掃除当番」のように、生徒自身もルールの実行者として役割を担います。

- ルールチェック(司法):生活指導の先生や担任の先生が、学校生活のルールが適切に守られているかを監督します。問題が発生した場合は、生徒指導を通じて公正な解決を図ります。

中高生

校長先生 ← 行政トップ(学校全体をまとめる)

↓

教頭・副校長 ← 行政補佐

↓

担任・教科担当 ← 実務運営

↓

生徒会・委員会(立法) ← 校則や行事ルールを決める

↓

生徒 ← 国民(土台)

↓

生活指導・風紀委員(司法) ← ルールを守らせる

社会人

大人の仕事の世界:社長さんと「組織運営」

会社では社長さんが会社のトップであり、最終的な意思決定をします。しかし、会社の運営は社長一人で行うのではなく、様々な部署の社員と協力して行われます。

社長 ← 行政トップ(会社の運営)

↓

取締役・部長 ← 行政補佐(部署統括)

↓

課長・主任 ← 実務運営

↓

社員 ← 国民(土台)

↓

取締役会・会議(立法) ← 会社のルールや方針を決める

↓

監査役・コンプライアンス部(司法) ← ルールが守られているかチェック

- ルール作り(立法):会社の経営方針や就業規則、人事制度などは、取締役会や各部署の会議で決定されます。時には、社員からの意見も吸い上げ、より良いルール作りを目指します。

- ルール実行(行政):社長が経営戦略を指揮し、各部門の部長やマネージャーが具体的な業務を遂行します。社員一人ひとりが自分の持ち場で会社のルールや目標に従って働きます。

- ルールチェック(司法):内部監査部門やコンプライアンス部門が、会社のルールが守られているか、不正がないかを独立した立場でチェックします。問題があれば是正し、会社全体の透明性を保ちます。

シニア

家長 ← 行政トップ(家庭・地域まとめ)

↓

親・子世代 ← 行政補佐(生活運営)

↓

孫・若い世代 ← 日常生活・教育

↓

家族会議・自治会(立法) ← 家庭・地域ルール決定

↓

地域の見守り役・第三者(司法) ← ルールチェック

どの組織も同じピラミッド型

幼稚園も学校も会社も、そして国も、実は役割分担と協力で成り立つ同じような仕組みになっています。トップにいる人が一人で全てを決めるのではなく、みんなで話し合い、協力して実行し、お互いをチェックし合うことで、健全に機能しているのです。

土台はいつも「みんな」

どんなに大きな組織でも、その基盤にあるのは、幼稚園児、小学生、社員、そして「国民」という私たち一人ひとりの存在です。この「みんな」が組織を支える最も大切な土台です。

リーダーを選ぶ・支える

園長先生、校長先生、社長さん、そして総理大臣といったリーダーたちは、勝手にその立場になったわけではありません。みんなからの信頼や期待を受けて選ばれ、日々の活動を「みんな」に支えられています。

みんなでルールを作る

組織にとって大切なルールや法律は、リーダー一人では決められません。様々な立場の意見を聞き、話し合い、時には譲り合いながら、みんなが納得できる形で作り上げていきます。

みんなでルールを守る

せっかく作ったルールも、守られなければ意味がありません。みんながそれぞれの役割を果たし、協力し合ってルールを守ることで、組織はスムーズに動き、より良い場所になります。

結局、日本で一番偉いのは国民

テレビでよく見る総理大臣は国のトップに見えますが、彼らを選んだのは国会議員です。そして、その国会議員を選んで国会に送っているのは、選挙で投票する私たち国民一人ひとりです。

つまり、日本という大きな組織の本当の決定権と力は、実は私たち国民の手の中にあります。お父さんやお母さんが選挙に行って投票する行動は、自分たちの未来や生活を自分たちで決める、とても大切な「国民の仕事」なのです。

- 総理大臣はトップに見えますが、選んだのは国会議員

- 国会議員を選ぶのは投票する国民

- つまり、国民一人ひとりが本当の権力を持っている のです

投票に行くことは、自分の生活を自分で決める力を使うことにつながります。

挫折しない政治理解のポイント

政治のニュースは難しそうに見えますが、実はとってもシンプルです。幼稚園のお約束と同じように、みんなが安心して暮らすためのルールの話なんです。

政治を理解する3つのコツ

難しいことを全部覚える必要はありません。大切なポイントだけを押さえれば、政治はぐっと分かりやすくなります。

難しいニュースを全部理解しなくても大丈夫

テレビのニュースには難しい言葉がたくさん出てきます。でも、全部分からなくても心配いりません。「何のためのルールかな?」「みんなのためになるかな?」だけ考えてみましょう。

例えば、「消費税」という難しい言葉が出てきても、「お買い物の時に払うお金」だと分かれば十分です。

「一番偉い人は誰?」「それを決めているのは誰?」だけ押さえよう

ニュースを見るとき、この2つの質問を心に留めておきましょう。どんな難しい話でも、結局は「誰が決めているのか」「誰がその人を選んだのか」が分かれば、話の筋が見えてきます。

そして最後は必ず「国民が選んだ人」にたどり着きます。つまり、私たちみんながとても大切な存在なんです。

投票は「自分の生活をどうしたいか」を選ぶ行動

選挙は難しいものではありません。「子どもたちに良い教育を受けさせたい」「安全な道を歩きたい」「病気の時に安心してお医者さんにかかりたい」…そんな普通の願いを叶えてくれそうな人を選ぶだけです。

親子で政治を話すコツ

お子さんと政治の話をするときは、身近なことから始めましょう。幼稚園のお約束、近所の公園、通学路の安全など、毎日の生活の中にも政治があります。

- 「なんでこのルールがあるのかな?」

- 「どうしたらみんなが嬉しいかな?」

- 「誰がこれを決めているのかな?」

こんな質問から始めて、一緒に考えてみてください。

大切なこと:政治は難しいものではありません。みんなが幸せに暮らすための、みんなで作るルールの話です。完璧に理解する必要はなく、「自分たちの生活をより良くしたい」という気持ちがあれば十分です。お子さんにも、そんな優しい気持ちを育ててあげてくださいね。

コメント